1. 歯科と骨粗鬆症:意外な関連性とは?

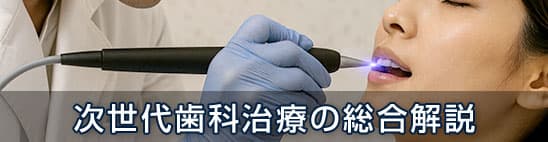

術は近年、歯科医療のさまざまな分野で注目されていますが、特に画像診断の領域においてその有用性が急速に高まっています。骨粗鬆症の早期発見においても、歯科用CTやレントゲン画像から顎骨の状態をAIが自動解析することで、骨密度の低下を高精度で識別できるシステムが登場しています。これにより、歯科医師が見落としがちな微細な変化も捉え、より的確な診断が可能になります。

AIは大量の画像データをもとに学習を行い、皮質骨の厚みや骨梁構造のパターンを解析することで、骨粗鬆症の可能性をスコアとして提示します。このスコアにより、歯科医師は直感的にリスクの高い患者を抽出することができ、必要に応じて内科への紹介や精密検査を促すことができます。これまで歯科と骨粗鬆症が直接結びついていなかった患者にとっても、新たな健康管理のきっかけとなるのです。

ただし、AI診断はあくまで補助的なツールであり、最終的な判断は歯科医師の経験と知識に基づいて行われるべきです。AIと専門家の協働により、より安全で信頼性の高い診療が実現していくことでしょう。

2. AIが可能にするCT画像からの骨粗鬆症リスク検出

AIによる診断結果を患者に伝える際には、その取り扱いに細心の注意が必要です。とくに、骨粗鬆症のような全身疾患の可能性を指摘する場合、患者の不安を煽らず、適切な説明と配慮が求められます。そのためにも、診断前にあらかじめAIを用いた解析を行うことへの「インフォームド・コンセント(説明と同意)」が欠かせません。

インフォームド・コンセントでは、AIがどのような目的で使用されるのか、どのような情報が収集され、どのように活用されるのかを患者に明確に伝える必要があります。さらに、その結果が病気の確定診断ではなく、あくまでリスクの予測であることも理解してもらうことが大切です。これにより、患者は診断結果を正しく受け止め、自身の健康に対する意識を高めることができます。

また、同意の取得だけでなく、患者からの質問に丁寧に対応し、AIの限界やメリットも正しく伝えることが信頼関係の構築につながります。医療の透明性と患者の自己決定権を尊重する姿勢が、AI活用時代の歯科医療には一層重要になってくるのです。

3. 患者の同意取得と情報提供のあり方

近年、歯科用のCTやデジタルレントゲン画像から、骨粗鬆症のリスクをAIが自動的にスクリーニングする技術が注目されています。これは、下顎骨の骨密度を解析することで、全身の骨代謝状態を推定する方法であり、特に骨粗鬆症に気付かずに放置している患者にとって有用な手段とされています。歯科診療時に取得した画像データをもとに、AIが骨構造の変化を定量的に解析し、リスクが高いと判断された患者には、適切な医療機関への紹介を促す仕組みが構築されつつあります。

このようなスクリーニング技術は、歯科が全身の健康管理に果たす役割を拡張する大きな可能性を秘めています。特に高齢患者が増加するなかで、口腔内から得られる情報を全身の健康状態と結びつけて活用する試みは、予防医療の観点からも意義深いものです。ただし、こうしたAIの活用には、診断目的ではなくあくまでスクリーニングとしての位置づけを明確にし、医師による確定診断が必要であることを患者に説明する必要があります。

また、患者のプライバシーや同意の取得も重要なポイントです。AIによる分析に画像データを使用することに対して、事前に明確なインフォームドコンセントを行うことが、歯科医院としての責任ある対応と言えるでしょう。このような新技術の導入により、歯科診療が口腔領域を超えて、全身の健康を見守る「ゲートキーパー」としての役割を担っていく時代が到来しています。

4. 医科との連携で実現する早期対応と継続的ケア

歯科医院でのAIによる骨粗鬆症スクリーニングを行う際、患者への説明と同意取得は極めて重要です。CTやレントゲンなどの画像診断は本来、歯科的診断のために撮影されたものであるため、これを骨粗鬆症の評価目的にも使用するには、患者の明確な同意が必要となります。これは医療情報の二次利用に該当し、個人情報保護の観点からも慎重な対応が求められます。

患者には、AIが画像から骨密度の低下を検出し、骨粗鬆症のリスクをスクリーニングするものであることを丁寧に説明しなければなりません。その際、「診断」ではなく「リスクの可能性の指摘」である点を明確に伝えることが重要です。AIによるスクリーニング結果は、あくまでも参考情報であり、必要に応じて専門の医療機関での精密検査を受けるよう案内することが求められます。

また、患者の不安を煽らないよう配慮しながら、骨粗鬆症が歯の健康にも影響すること、特にインプラント治療や抜歯の予後に関わる可能性があることを説明し、口腔と全身の健康のつながりを理解してもらうことが大切です。説明には、書面によるインフォームドコンセントの資料を用意し、内容の理解を確認した上で署名を得ることが望まれます。

こうした手続きを丁寧に行うことは、歯科医院に対する信頼感を高めることにもつながります。医療の質を向上させるためにも、説明責任と同意取得は形式的なものではなく、患者との信頼関係の構築を目的とした、双方向の対話として行うべきです。

5. 歯科衛生士が果たすべき役割とサポート体制

歯科での骨粗鬆症リスクの早期発見が進む中で、歯科と医科の連携は今後ますます重要になります。歯科医院でCTやレントゲンの画像からAIによって骨密度の低下の兆候が確認された場合、それを的確に医療機関に引き継ぎ、精密検査や治療につなげる体制が求められています。歯科が単独で行える診断や治療には限界があるため、医科との情報共有と連携が患者の健康を守る鍵となります。

具体的には、歯科からかかりつけ医や整形外科への紹介状を発行し、画像データとスクリーニング結果を添えて患者を紹介する流れが理想的です。この際、紹介先の医師が理解しやすい形式で情報を提供すること、必要に応じて歯科医が電話やオンラインで直接連絡を取ることも効果的です。また、医師からのフィードバックを受け、今後の歯科治療計画に反映させる仕組みも重要です。

さらに、医科と歯科の間で電子カルテや診療情報を共有できるシステムの導入が進めば、よりスムーズな連携が可能になります。現在は多くの医院でシステムが分断されている現状がありますが、地域医療連携ネットワークの構築などにより、これらの障壁を取り除くことが期待されています。

また、骨粗鬆症のリスクが高い患者に対しては、栄養指導や運動指導などを含めた多職種連携の支援が有効です。歯科衛生士や管理栄養士と連携し、口腔ケアと並行して生活習慣改善を促すことが、患者の全身の健康維持にもつながります。

今後の展望としては、地域包括ケアの枠組みの中で歯科が果たすべき役割が拡大し、骨粗鬆症に限らず、口腔から全身の健康を支えるハブとしての機能が期待されています。歯科医師は医科との協力関係を築き、患者のQOL向上に貢献していく姿勢が求められます。

6. 診療システムとAIの統合による効率化の未来

歯科医院における骨粗鬆症のスクリーニングには、歯科医師だけでなく、歯科衛生士や受付スタッフを含む全スタッフの対応力とチーム連携が不可欠です。患者にとっては、治療の前後や説明の場面など、スタッフ全員とのやり取りが医院全体の印象や信頼感に直結します。特に骨粗鬆症といった聞き慣れない疾患について説明する場合は、スタッフ全員が共通の理解を持ち、適切な情報提供を行えることが求められます。

歯科衛生士には、患者の生活習慣や食事状況を把握し、骨密度低下のリスクについての情報提供を行う役割があります。また、CT撮影や診療補助の場面では、AIによる分析結果を歯科医師と共有し、スムーズな診療の流れを支えることが期待されます。こうした役割を果たすには、骨粗鬆症やAI診断技術に関する基礎知識を日頃から学んでおく必要があります。

受付スタッフも、患者からの問い合わせに対する一次対応や、紹介状の手続きなどで重要な役割を担います。骨粗鬆症の検査結果に基づいて他院への紹介が必要となった場合には、丁寧かつ正確な案内が求められます。そのためには、患者情報の取り扱いや医療用語の基礎、紹介先との連絡方法などについて、マニュアルを整備して共有しておくことが効果的です。

また、院内での定期的なミーティングや研修を通じて、スタッフ間での情報共有と役割の確認を行うことが、連携力を高める鍵となります。とくにAIによる診断は技術的な背景の理解も必要なため、院内での知識の底上げを図る取り組みが欠かせません。

歯科医院全体がチームとして動くことで、患者にとってより安心・信頼できる医療体制を構築できます。骨粗鬆症のように医科との連携が必要な分野では、スタッフ一人ひとりがその重要性を認識し、責任ある行動をとることが求められます。

7. 倫理的配慮とデータの安全管理の重要性

歯科医院における骨粗鬆症スクリーニングの導入は、これまでの歯科の枠を超えた新たな医療連携の可能性を広げる取り組みです。高齢化が進む日本において、全身の健康管理と口腔ケアはますます密接に関わるようになっています。そのなかで、歯科用CTやパノラマレントゲン画像を用いた骨密度のスクリーニングは、歯科医療が予防医療の一環として社会的な役割を果たす重要な手段となり得ます。

従来、骨粗鬆症の発見は整形外科や内科での検査が主でしたが、歯科診療においても早期発見が可能となれば、患者の健康寿命延伸にも寄与します。特に、女性の患者は更年期以降に骨密度が急激に低下するリスクがあるため、定期検診の中で自然に骨粗鬆症のリスク評価ができる体制を整えることは大きな意義があります。

また、スクリーニングによって異常が発見された際には、医科への紹介や地域医療機関との連携が必要です。このプロセスを通じて、歯科医院が単なる“歯の治療”の場ではなく、全身の健康を支える“ヘルスケアの窓口”として機能するようになります。こうした役割の拡大は、歯科医院の地域での存在感を高めることにもつながります。

さらに、骨粗鬆症リスクのある患者には、インプラント治療の計画見直しや、手術の可否判断など、歯科治療の選択にも影響を与えるため、精度の高いスクリーニングと患者説明が求められます。AI技術の発展により診断精度が高まり、診療の質も向上していくことが期待されます。

将来的には、骨粗鬆症だけでなく、他の全身疾患に関するスクリーニングも歯科から提供される可能性があります。そうした展望を見据えて、歯科医師・歯科衛生士は医科との連携強化や予防医療への理解を深め、今後の歯科医療の在り方を見直す必要があります。

8. 未来のインプラント治療:バイオマテリアルと再生医療の可能性

近年、歯科医療の役割は単なる口腔疾患の治療にとどまらず、全身の健康管理の一環としての意義がますます高まっています。特に、高齢化社会が進む中で、口腔の健康が生活の質(QOL)や全身疾患の予防に与える影響が明らかになりつつあり、歯科から始める全身管理という概念が注目されています。

歯周病と糖尿病の関連性をはじめ、口腔内の感染が心疾患や誤嚥性肺炎のリスク因子となることが数多くの研究で示されています。こうした背景から、歯科医院は患者の全身状態に配慮した診療が求められ、医科との連携や情報共有の重要性が増しています。定期的な口腔管理が、全身疾患の早期発見や重症化予防につながるケースも少なくありません。

一方で、歯科から全身管理を推進するには、いくつかの課題も存在します。第一に、歯科医療従事者が全身疾患に関する知識を継続的に学ぶ必要があること。医科的知識の習得や、他職種との連携経験が求められるため、教育体制の整備や研修機会の拡充が不可欠です。

また、患者側にも「歯科=虫歯や歯周病の治療」といった従来のイメージが根強く残っており、歯科医院を健康管理の窓口として認識してもらうための啓発活動が必要です。地域住民や医療機関との信頼関係を築くために、広報やセミナーなどを通じて積極的に情報発信を行うことが求められます。

将来的には、歯科医院が“かかりつけ医”として機能し、全身の健康状態をモニタリングする一助となることが期待されます。そのためには、デジタル技術やAIを活用した健康管理ツールの導入や、電子カルテの連携など、システム面での整備も重要な課題となります。

歯科から始まる全身管理は、患者一人ひとりの健康寿命を延ばすとともに、医療費削減や地域包括ケアの推進にも貢献できる取り組みです。歯科医療従事者は今後の医療の変化を見据え、予防医療・連携医療の担い手としての意識を高めていく必要があります。